| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |

|---|

Les géants américains de la tech agitent le spectre chinois pour éviter toute régulation. Pourtant, les États-Unis disposent d’un avantage massif en puissance de calcul, énergie et talents.

Depuis quelque temps, un discours s’impose dans les capitales occidentales, surtout aux États-Unis. On nous répète que l’Occident serait engagé dans une course effrénée contre la Chine pour dominer l’intelligence artificielle, et qu’une perte de cette course aurait des conséquences catastrophiques pour nos sociétés et nos valeurs. Ce récit est simple, anxiogène, efficace, mais il présente une faille majeure, car il ne reflète pas la situation technologique mondiale. En revanche, il sert peut-être d’autres intérêts.

D'abord, essayons de comprendre où nous en sommes. Selon plusieurs travaux, dont ceux de D. Kokotajlo, l’avancée de l’IA repose sur trois piliers. Le premier est le «compute», la capacité brute de calcul nécessaire pour entraîner les modèles avancés. Le deuxième est l’accès à une énergie abondante et stable, car chaque génération de modèles consomme des quantités croissantes d’électricité. Le troisième est le talent humain, indispensable pour concevoir, ajuster et superviser les systèmes. Sans compute, pas de modèles. Sans énergie, pas de compute. Sans talent, pas de progrès. Or pour ces trois piliers, les États-Unis disposent aujourd’hui d’un avantage structurel massif.

Intelligence artificielle

Les États-Unis possèdent environ cinq fois plus de puissance de calcul que la Chine, en grande partie grâce à Taïwan où TSMC produit, avec des équipements américains, les puces les plus avancées du monde. Sans ces composants, la Chine ne peut pas entraîner des modèles comparables. L’avantage américain repose aussi sur l’énergie. Leur mix immense permet d’alimenter des centres de données, avec des coûts bien en dessous de la Chine ou de l’Europe. Les États-Unis disposent en outre de centrales à gaz sous-utilisées, mobilisables rapidement. La Chine, elle, reste limitée par la saturation locale de son réseau et une forte dépendance au charbon. Quant au talent, les chercheurs de pointe en intelligence artificielle se trouvent majoritairement aux États-Unis, où convergent les meilleurs profils formés en Europe, en Inde ou en Chine.

Les chefs de la tech US parlent d’une menace existentielle et affirment que toute régulation ferait perdre la course, tandis qu’ils déploient un lobbying massif. Cette rhétorique n’est pas sans nous rappeler la guerre froide, quand le complexe militaro-industriel amplifiait la puissance soviétique pour obtenir des budgets. Présenter l’IA comme vitale permet de capter des contrats publics tout en freinant les garde-fous démocratiques.

La confrontation oppose moins Washington à Pékin que les géants du secteur aux institutions démocratiques. En Californie, la loi ambitieuse SB 1047 a été enterrée sous leur pression, remplacée par la TFAIA (ndlr: Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act), une version vidée qui ne change presque rien aux pratiques des entreprises. Pourtant, les risques sont réels. Les dirigeants eux-mêmes admettent qu’une IA en roue libre pourrait menacer la sécurité mondiale, Sam Altman évoquant même un risque d’extinction. Comment justifier alors une stratégie qui accélère une course tout en menaçant la démocratie?

La Suisse n’a pas besoin d’imiter la dérégulation US ni une rigidité asiatique. Elle peut choisir une voie technologique claire: investir dans le compute, sécuriser l’énergie, attirer les talents, tester les modèles de manière indépendante et exiger une transparence minimale. C’est ainsi qu’un pays ouvert et libéral peut encadrer l’IA sans l’étouffer, en renforçant à la fois la confiance et l’innovation.Et si la vraie menace de l’IA ne venait pas de «l’autre»?

L’invité:

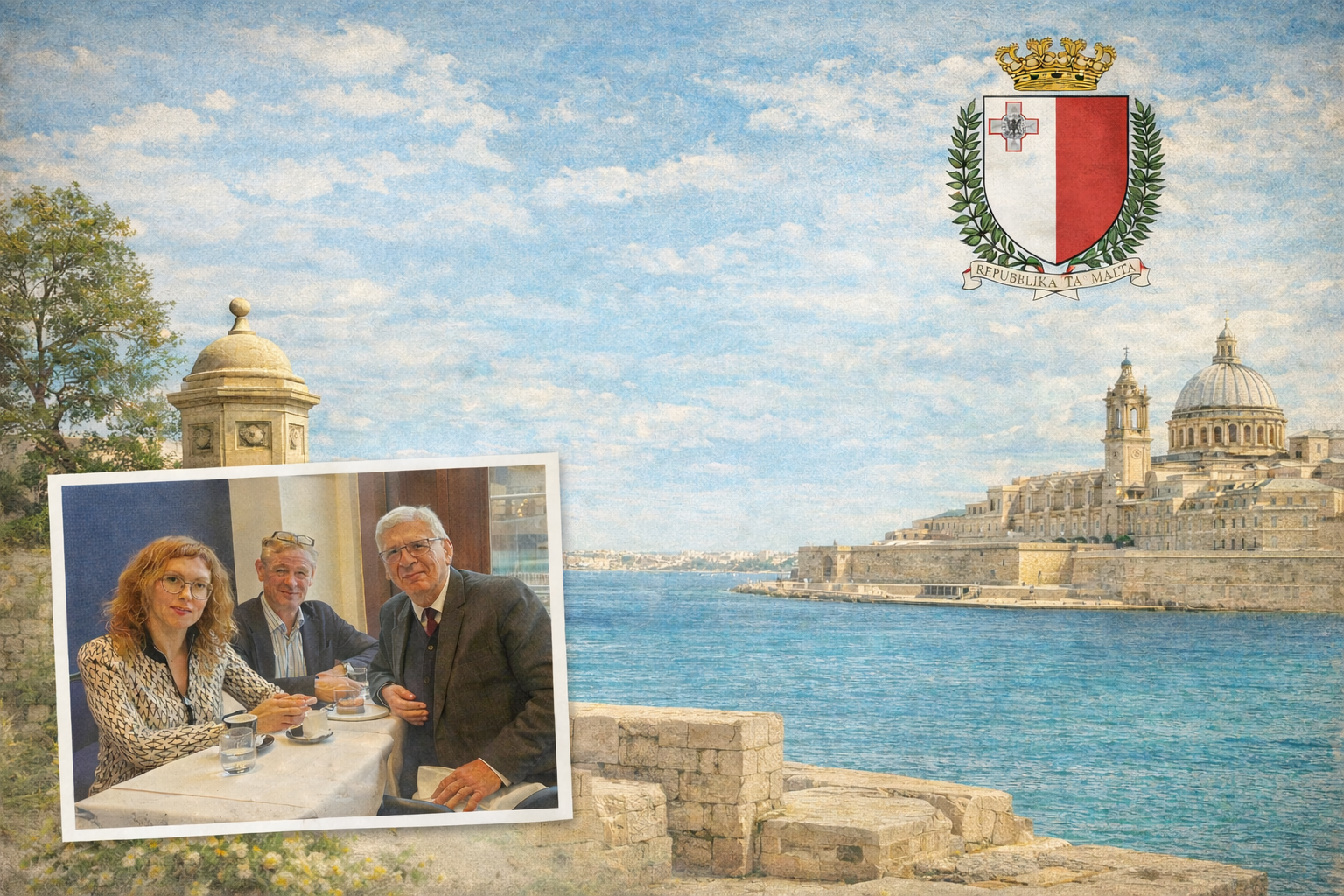

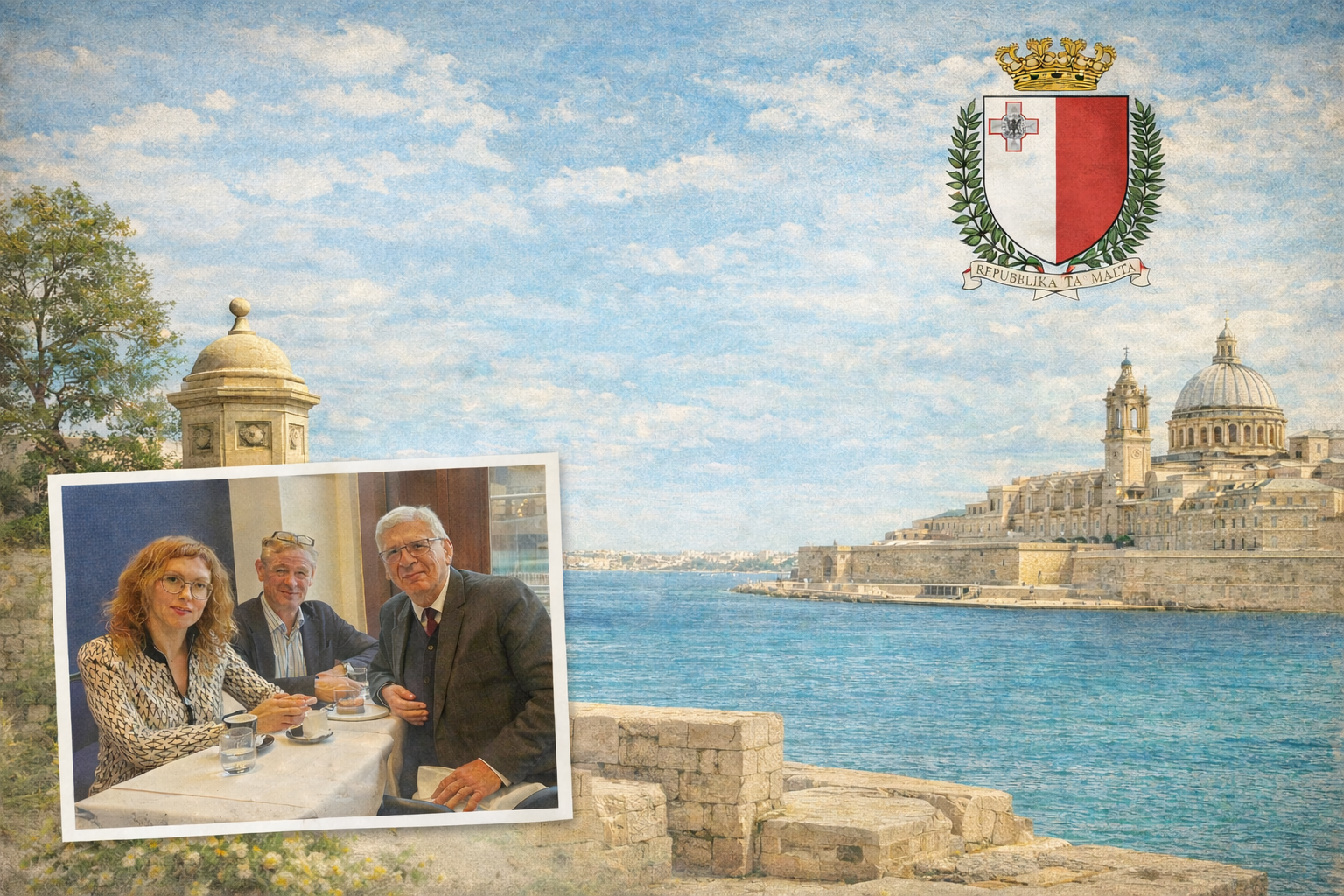

Le Centre de Genève pour la neutralité (GCN) a récemment organisé à Genève une rencontre réunissant Jean-Daniel Ruch, cofondateur du GCN, Alexander Sceberras Trigona, ancien ministre des Affaires étrangères de Malte et architecte central de la neutralité constitutionnelle maltaise, ainsi que Katy Cojuhari, cheffe de la coopération internationale au GCN.

Les échanges ont porté sur la neutralité contemporaine en général, sur les pratiques actuelles en Suisse et à Malte, ainsi que sur sa pertinence et son application dans d’autres pays dans un contexte de tensions mondiales croissantes. Les participants ont souligné l’augmentation corrélative de la valeur de la neutralité en tant que choix politique actif et constructif — un choix capable de contribuer de manière plus crédible à la diplomatie préventive, à la médiation et au règlement pacifique des différends.

La discussion s’est appuyée sur des réflexions récentes du Dr Trigona, notamment sa présentation au King’s College de Londres intitulée Active Neutrality: The Strategic Role of Neutral States in an Age of Conflict, prononcée aux côtés des ambassadeurs d’Irlande et d’Autriche. Il y a exposé les Perspectives de la neutralité Perspectives de la Neutralité, appelant à une collaboration renforcée entre les États neutres et avec des partenaires tels que le GCN — que ce soit dans le cadre d’un embryon de « Club des neutres » ou au moyen d’initiatives individuelles.

Parmi les propositions qu’il a mises en avant figuraient :

Renforcer l’engagement avec les Nations Unies.

Promouvoir une liaison de travail étroite et amicale entre les États neutres et les Nations Unies, y compris un soutien au Secrétaire général de l’ONU et aux services concernés, tels que le Département de la médiation, conformément au chapitre VI de la Charte des Nations Unies sur le règlement pacifique des différends et à la résolution 71/275 (2017) de l’Assemblée générale de l’ONU, qui encourage explicitement le rôle constructif des États neutres.

Établir un Indice annuel de la neutralité / Annuaire de la neutralité.

Publier un outil de suivi régulier et descriptif évaluant la performance des États formellement neutres et effectivement neutres, ainsi que la conduite des États tiers dans leurs relations avec eux. Cet indice documenterait le caractère dynamique des pressions externes — diplomatiques ou autres — auxquelles les États neutres sont régulièrement confrontés, ainsi que leurs propres réponses stratégiques, en tant que contribution tangible à la paix.

Actualiser le cadre de la neutralité de La Haye.

Lancer une revue académique et politique, initialement avec des spécialistes du droit et des relations internationales, afin de moderniser les dispositions relatives à la neutralité des Conventions de La Haye et des instruments connexes. Ce travail préparatoire ouvrirait la voie à une future Conférence de révision de La Haye mandatée par l’ONU et à l’adoption d’un « Protocole de neutralité de La Haye II ».

Ces réflexions faisaient également écho à la contribution académique antérieure du Dr Trigona à l’Université de Kyoto, où il a présenté une communication historique intitulée « Codifying Malta’s Neutrality » lors de la conférence “Reimagining Neutrality & its Research.”

Dans ce contexte, il a plus particulièrement recommandé de ramener le processus de mise à jour des Conventions de La Haye à Genève — en reliant institutionnellement ces efforts au Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement et à la Conférence du désarmement — afin de revenir aux racines historiques du cadre de La Haye avec un engagement renouvelé en faveur de la paix. La réunion s’est conclue par une évaluation partagée selon laquelle l’année 2026 sera déterminante pour approfondir les travaux sur la neutralité.

.jpg)

Lors de la Conférence de Belgrade sur la sécurité, la table ronde « Enseignements de la neutralité suisse : instaurer la confiance et favoriser le dialogue dans les Balkans occidentaux » a exploré comment l’expérience suisse en matière de neutralité peut éclairer les efforts de consolidation de la paix et de réconciliation dans la région.

La longue tradition de neutralité de la Suisse a façonné son rôle mondial en matière de diplomatie, de médiation et de consolidation de la paix. Cette table ronde a examiné comment les principes fondamentaux de la neutralité suisse – crédibilité, discrétion et inclusivité – peuvent soutenir les efforts de réconciliation et de renforcement des institutions dans les Balkans occidentaux. Les participants ont discuté de la manière dont la neutralité, en tant que valeur et pratique opérationnelle, peut contribuer à instaurer la confiance, faciliter le dialogue et renforcer la résilience des sociétés divisées.

La session a également examiné la capacité d’adaptation du modèle suisse aux réalités politiques et sociales actuelles de la région. Parmi les questions clés abordées : Qu’est-ce qui fait de la neutralité suisse un modèle de consolidation de la paix crédible et durable ? Comment ses principes peuvent-ils être appliqués à la dynamique des Balkans occidentaux ? Quels enseignements tirés de la médiation et des « bons offices » de la Suisse peuvent soutenir le dialogue régional ? Quelles sont les limites de la neutralité dans des contextes de forte polarisation, et comment les gérer ? Comment une facilitation neutre peut-elle contribuer à rétablir la confiance et à renforcer la résilience institutionnelle dans toute la région ?

Jean-Daniel Ruch, ancien ambassadeur de Suisse en Serbie, a évoqué le modèle suisse de neutralité et ses fondements. Il a souligné que la neutralité ne se confond pas avec le non-alignement, mais résulte plutôt de circonstances historiques spécifiques auxquelles sont confrontés les pays situés entre les grandes puissances. Il a insisté sur l’importance de la reconnaissance de la neutralité par les autres et a rappelé que la Suisse avait eu la chance de voir la sienne reconnue il y a plus de 200 ans.

Tout au long de la discussion, M. Ruch a exploré comment la Serbie pourrait potentiellement intégrer des éléments du modèle suisse. Il a cité les manifestations étudiantes comme exemple de diplomatie directe en action. Il a également noté que la position de la Serbie, située entre quatre grandes puissances, pouvait constituer un atout stratégique, mais que cela exigeait de la flexibilité et un investissement conséquent. Une remarque qui a particulièrement retenu l’attention a été sa suggestion de tenir la prochaine rencontre Trump-Poutine au Sava Centar.

Alexandra Matas, directrice du Département du dialogue sur la sécurité internationale au Centre de politique de sécurité de Genève, a souligné que le monde polarisé d'aujourd'hui a un besoin urgent de médiateurs. Elle a insisté sur le fait que la neutralité n'est pas synonyme de passivité ; au contraire, une neutralité réussie exige un engagement proactif. Les pays neutres jouent un rôle de facilitateurs, maintiennent des communications informelles et font tout le nécessaire pour préserver le dialogue. Répondant aux questions du public, elle a mis en lumière la distinction entre médiation, négociation et facilitation du dialogue. Elle a également suscité le débat en suggérant que la Serbie pourrait potentiellement poursuivre simultanément la neutralité et l'adhésion à l'UE.

Nicolas Ramseier, président et cofondateur du Centre pour la neutralité de Genève, a abordé les conditions préalables à une neutralité réussie. Il a souligné l'importance de la stabilité intérieure, d'une solide réputation et d'une crédibilité historique. M. Ramseier a suggéré que la Serbie aurait davantage intérêt à être partenaire de l'UE plutôt que membre à part entière, décrivant cette approche comme une stratégie de diversification. Il a envisagé la Serbie comme une puissance diplomatique potentielle, dotée des outils nécessaires pour y parvenir si le gouvernement choisit cette voie. Concernant les dimensions éthiques de la neutralité, il a insisté sur la nécessité de critères cohérents et de privilégier les actions bénéfiques à l'ensemble de la communauté internationale.

La modératrice, Lejla Mazić, a conclu la session en soulignant que la neutralité est une nécessité sociale. Elle a affirmé qu'avec des ressources suffisantes, une réputation solide, une indépendance affirmée, une volonté politique forte et un soutien fondé sur les faits et l'histoire, la neutralité pourrait devenir une réalité viable dans les Balkans. https://belgradesecurityconference.org/swiss-neutrality-and-peacebuilding-in-the-balkans-lessons-for-regional-dialogue/

La neutralité suisse est au cœur d’un nouveau centre de réflexion à Genève et l’objet d’une prochaine votation. Dans un monde marqué par des fragmentations croissantes, les Suisses y restent très attachés.

Pour beaucoup, la neutralité est le rempart inébranlable qui a préservé la Suisse des deux guerres mondiales; pour d’autres, elle n’est qu’une feuille de vigne opportuniste qui a permis de conclure des affaires, y compris avec les régimes les plus sombres.

Loin de l’image d’Epinal, le statut de la Suisse a toujours été une affaire de marge de manœuvre et de realpolitik. Plus qu’une simple absence de participation à la guerre, la neutralité suisse est en effet un échafaudage juridique et politique, à la fois perpétuel, armé et différencié. Sa politique interprète son cadre de manière flexible, le mettant au service des bons offices et de l’aide humanitaire. Mais dans un monde où les lignes de conflit sont de moins en moins claires, cette distinction entre droit et politique est-elle encore tenable?...

C'est dans le bouillonement de cette actualite quest nè le Geneva Center for Neutrality. L'ancien ambassadeur Jean-Daniel Ruch, en est son cofondateur,il explique ses contours... "Le soft power de la Suisse dans le monde est profondement attachè à la neutralite... Il fout essayer de la valoriser", enjoint-il.

Version intégrale de l'article ici :La souplesse de la neutralité suisse est plus que jamais remise en question

La diplomatie multi-vectorielle du Kazakhstan est ancrée dans son histoire, sa géographie et sa géopolitique. Enclavé, bordé par la Russie et la Chine, et bénéficiant d'une proximité stratégique avec l'UE, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, le pays entretient des relations équilibrées avec l'Est et l'Ouest, se développant dynamiquement et jouant un rôle crucial dans la stabilité régionale. Les réformes démocratiques et la diplomatie parlementaire sont des instruments efficaces que le gouvernement kazakh met activement en œuvre à cet égard.

En marge de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 30 septembre, à Strasbourg, un événement intitulé « La voie du Kazakhstan vers la prospérité : réformes démocratiques et unité grâce à la diplomatie parlementaire » a suscité un vif intérêt auprès de diplomates, de parlementaires et d'experts de groupes de réflexion. Les discussions ont mis en lumière les progrès du Kazakhstan en matière de réformes démocratiques, sa diplomatie multilatérale et son rôle unique de lien entre l'Asie et l'Europe.

S'exprimant lors de l'événement, Maulen Ashimbayev, président du Sénat de la République du Kazakhstan, a souligné l'engagement du pays à renforcer les institutions démocratiques et à élargir la coopération avec l'Europe : « L'Union européenne demeure le principal partenaire commercial et investisseur du Kazakhstan, représentant environ la moitié des investissements étrangers directs dans notre pays. Le Kazakhstan, quant à lui, figure parmi les trois premiers fournisseurs de pétrole du marché européen, plus de 70 % de ses exportations pétrolières étant destinées à l'Europe.»

M. Ashimbayev a souligné les réformes clés mises en œuvre dans le cadre du programme « Kazakhstan juste » du président Kassym-Jomart Tokaïev, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels à sept ans, un système de partis élargi et compétitif, et l'abaissement des seuils d'enregistrement des partis. Il a mis en avant les réformes en matière de droits humains, notamment l'abolition de la peine de mort, et les efforts du Kazakhstan pour favoriser le dialogue interculturel par l'intermédiaire du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles.

La position stratégique du Kazakhstan – à la frontière avec la Russie et la Chine, tout en maintenant des liens étroits avec l'UE, les États-Unis et ses partenaires du Moyen-Orient et d'Asie du Sud – conforte sa neutralité pragmatique. Le pays joue un rôle essentiel dans l'initiative « la Ceinture et la Route » grâce au « Corridor du Milieu », un axe de transport multimodal reliant la Chine à l'Europe tout en contournant les zones d'instabilité.

Les intervenants ont souligné l'approche équilibrée du Kazakhstan en matière de politique étrangère. Sa politique pragmatique et neutre positionne le Kazakhstan comme un lien essentiel entre l'Asie et l'Europe en matière de commerce, de sécurité et de diplomatie. Invitée à participer à l'événement, Katy Cojuhari, responsable du département de coopération internationale du Centre de neutralité de Genève, a souligné la synergie entre la diplomatie parlementaire du Kazakhstan et sa politique étrangère multidimensionnelle : « Le dialogue parlementaire permet aux pays d'établir une confiance mutuelle et d'échanger des expériences. Parallèlement, l'approche multilatérale d'Astana assure l'équilibre des intérêts et crée les conditions d'un dialogue ouvert entre les différents centres d'influence. Le Kazakhstan continue d'offrir des plateformes de dialogue et prend des initiatives en matière de consolidation de la paix et d'intégration régionale, ce qui renforce la stabilité en Eurasie et au-delà. »

https://www.vision-gt.eu/news/kazakhstan-as-a-key-connector-between-asia-and-europe/

Sundeep Waslekar est président du Strategic Foresight Group, un groupe de réflexion basé en Inde qui a collaboré avec 65 pays sur l'avenir du monde. Il est l'auteur de « Un monde sans guerre » (HarperCollins 2022) et d'autres ouvrages. Sundeep Waslekar est également membre du conseil consultatif du Centre pour la neutralité de Genève.

Avec lui, nous évoquons les dangers imminents qui pèsent sur la planète et la possibilité réelle d'une conflagration de grande ampleur. Waslekar identifie trois crises : éthique, politique et technologique. La révolution de l'IA est au premier plan de ces dangers, car elle est en train d'échapper au contrôle humain, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices en cas de conflit. Version complète de la conversation :https://www.youtube.com/watch?v=shM0ZYU4wMs

.jpg)

Il existe de nombreux modèles possibles pour apporter la paix, la sécurité et la justice dans le monde. L’un d’eux est l’empire ou l’hégémonie : placer une seule puissance aux commandes. Une autre solution est la gestion partagée des grandes puissances, sur le modèle de https://neutralitystudies.com/books/permanent-neutrality/Concert de l'Europe du XIXe siècle. Un autre problème est l’équilibre des pouvoirs. Les juristes internationaux sont particulièrement attirés par l’ordre instauré par l’adhésion à un ensemble de normes universelles... La liste pourrait être allongée plus ou moins indéfiniment. La présente discussion portera sur l’interaction et les contrastes entre deux stratégies particulières : la neutralité permanente et la sécurité collective.

Quelle est la clé d'un avenir sûr et pacifique ? À l'instar de son voisin, la Moldavie et la région séparatiste de Transnistrie présentent une diversité ethnique, ce qui complique les questions de sentiment national et d'alignement stratégique. La meilleure option pour la Moldavie, à ce stade critique de l'évolution géopolitique mondiale, serait de déclarer officiellement son intention de rester neutre. Face à la résurgence des tensions entre l'Est et l'Ouest, il est logique d'étendre la zone tampon...

https://www.letemps.ch/opinions/moldavie-eviter-de-devenir-une-nouvelle-ukraine

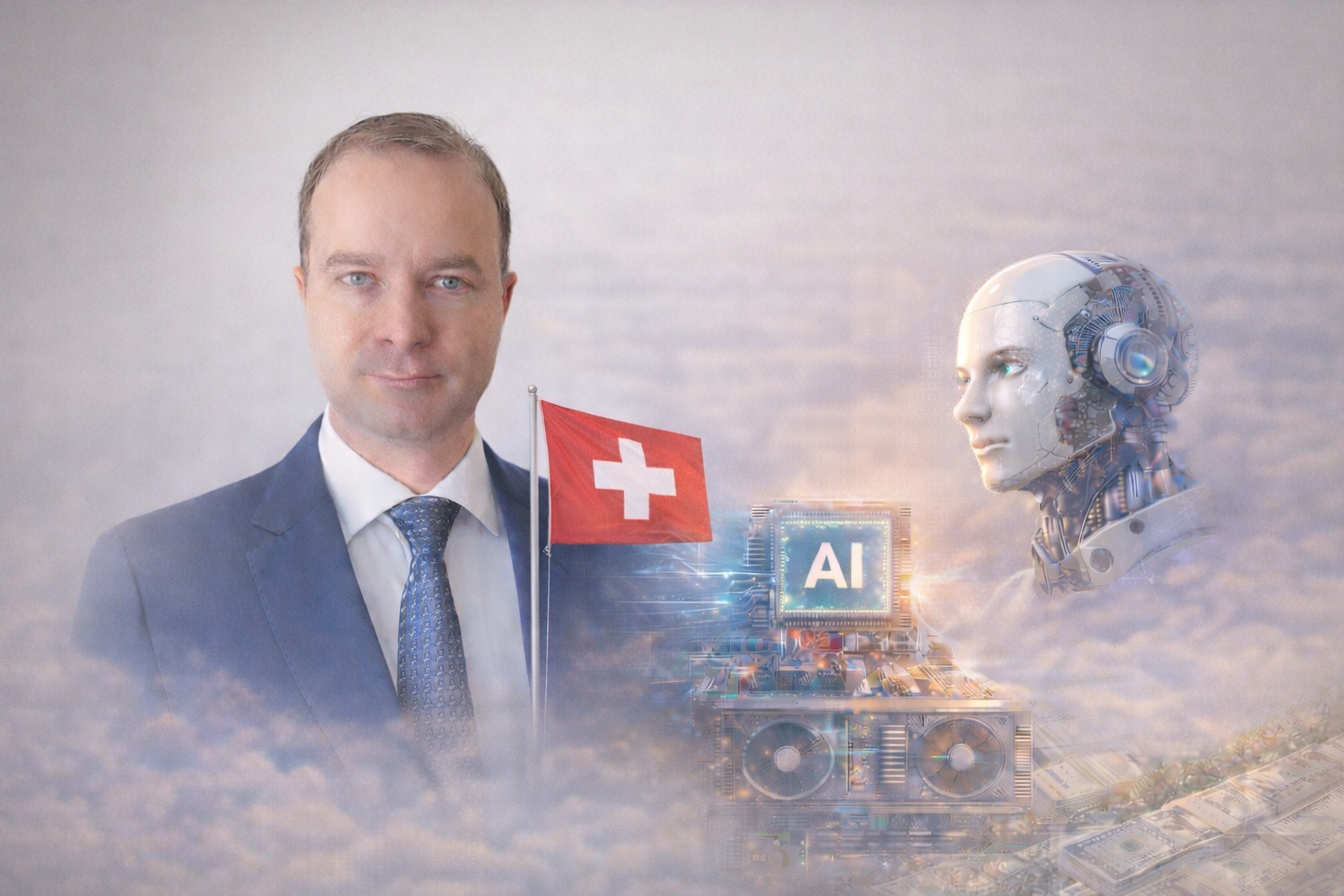

Les géants américains de la tech agitent le spectre chinois pour éviter toute régulation. Pourtant, les États-Unis disposent d’un avantage massif en puissance de calcul, énergie et talents.

Depuis quelque temps, un discours s’impose dans les capitales occidentales, surtout aux États-Unis. On nous répète que l’Occident serait engagé dans une course effrénée contre la Chine pour dominer l’intelligence artificielle, et qu’une perte de cette course aurait des conséquences catastrophiques pour nos sociétés et nos valeurs. Ce récit est simple, anxiogène, efficace, mais il présente une faille majeure, car il ne reflète pas la situation technologique mondiale. En revanche, il sert peut-être d’autres intérêts.

D'abord, essayons de comprendre où nous en sommes. Selon plusieurs travaux, dont ceux de D. Kokotajlo, l’avancée de l’IA repose sur trois piliers. Le premier est le «compute», la capacité brute de calcul nécessaire pour entraîner les modèles avancés. Le deuxième est l’accès à une énergie abondante et stable, car chaque génération de modèles consomme des quantités croissantes d’électricité. Le troisième est le talent humain, indispensable pour concevoir, ajuster et superviser les systèmes. Sans compute, pas de modèles. Sans énergie, pas de compute. Sans talent, pas de progrès. Or pour ces trois piliers, les États-Unis disposent aujourd’hui d’un avantage structurel massif.

Intelligence artificielle

Les États-Unis possèdent environ cinq fois plus de puissance de calcul que la Chine, en grande partie grâce à Taïwan où TSMC produit, avec des équipements américains, les puces les plus avancées du monde. Sans ces composants, la Chine ne peut pas entraîner des modèles comparables. L’avantage américain repose aussi sur l’énergie. Leur mix immense permet d’alimenter des centres de données, avec des coûts bien en dessous de la Chine ou de l’Europe. Les États-Unis disposent en outre de centrales à gaz sous-utilisées, mobilisables rapidement. La Chine, elle, reste limitée par la saturation locale de son réseau et une forte dépendance au charbon. Quant au talent, les chercheurs de pointe en intelligence artificielle se trouvent majoritairement aux États-Unis, où convergent les meilleurs profils formés en Europe, en Inde ou en Chine.

Les chefs de la tech US parlent d’une menace existentielle et affirment que toute régulation ferait perdre la course, tandis qu’ils déploient un lobbying massif. Cette rhétorique n’est pas sans nous rappeler la guerre froide, quand le complexe militaro-industriel amplifiait la puissance soviétique pour obtenir des budgets. Présenter l’IA comme vitale permet de capter des contrats publics tout en freinant les garde-fous démocratiques.

La confrontation oppose moins Washington à Pékin que les géants du secteur aux institutions démocratiques. En Californie, la loi ambitieuse SB 1047 a été enterrée sous leur pression, remplacée par la TFAIA (ndlr: Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act), une version vidée qui ne change presque rien aux pratiques des entreprises. Pourtant, les risques sont réels. Les dirigeants eux-mêmes admettent qu’une IA en roue libre pourrait menacer la sécurité mondiale, Sam Altman évoquant même un risque d’extinction. Comment justifier alors une stratégie qui accélère une course tout en menaçant la démocratie?

La Suisse n’a pas besoin d’imiter la dérégulation US ni une rigidité asiatique. Elle peut choisir une voie technologique claire: investir dans le compute, sécuriser l’énergie, attirer les talents, tester les modèles de manière indépendante et exiger une transparence minimale. C’est ainsi qu’un pays ouvert et libéral peut encadrer l’IA sans l’étouffer, en renforçant à la fois la confiance et l’innovation.Et si la vraie menace de l’IA ne venait pas de «l’autre»?

L’invité:

Sundeep Waslekar est président du Strategic Foresight Group, un groupe de réflexion basé en Inde qui a collaboré avec 65 pays sur l'avenir du monde. Il est l'auteur de « Un monde sans guerre » (HarperCollins 2022) et d'autres ouvrages. Sundeep Waslekar est également membre du conseil consultatif du Centre pour la neutralité de Genève.

Avec lui, nous évoquons les dangers imminents qui pèsent sur la planète et la possibilité réelle d'une conflagration de grande ampleur. Waslekar identifie trois crises : éthique, politique et technologique. La révolution de l'IA est au premier plan de ces dangers, car elle est en train d'échapper au contrôle humain, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices en cas de conflit. Version complète de la conversation :https://www.youtube.com/watch?v=shM0ZYU4wMs

Le Centre de Genève pour la neutralité (GCN) a récemment organisé à Genève une rencontre réunissant Jean-Daniel Ruch, cofondateur du GCN, Alexander Sceberras Trigona, ancien ministre des Affaires étrangères de Malte et architecte central de la neutralité constitutionnelle maltaise, ainsi que Katy Cojuhari, cheffe de la coopération internationale au GCN.

Les échanges ont porté sur la neutralité contemporaine en général, sur les pratiques actuelles en Suisse et à Malte, ainsi que sur sa pertinence et son application dans d’autres pays dans un contexte de tensions mondiales croissantes. Les participants ont souligné l’augmentation corrélative de la valeur de la neutralité en tant que choix politique actif et constructif — un choix capable de contribuer de manière plus crédible à la diplomatie préventive, à la médiation et au règlement pacifique des différends.

La discussion s’est appuyée sur des réflexions récentes du Dr Trigona, notamment sa présentation au King’s College de Londres intitulée Active Neutrality: The Strategic Role of Neutral States in an Age of Conflict, prononcée aux côtés des ambassadeurs d’Irlande et d’Autriche. Il y a exposé les Perspectives de la neutralité Perspectives de la Neutralité, appelant à une collaboration renforcée entre les États neutres et avec des partenaires tels que le GCN — que ce soit dans le cadre d’un embryon de « Club des neutres » ou au moyen d’initiatives individuelles.

Parmi les propositions qu’il a mises en avant figuraient :

Renforcer l’engagement avec les Nations Unies.

Promouvoir une liaison de travail étroite et amicale entre les États neutres et les Nations Unies, y compris un soutien au Secrétaire général de l’ONU et aux services concernés, tels que le Département de la médiation, conformément au chapitre VI de la Charte des Nations Unies sur le règlement pacifique des différends et à la résolution 71/275 (2017) de l’Assemblée générale de l’ONU, qui encourage explicitement le rôle constructif des États neutres.

Établir un Indice annuel de la neutralité / Annuaire de la neutralité.

Publier un outil de suivi régulier et descriptif évaluant la performance des États formellement neutres et effectivement neutres, ainsi que la conduite des États tiers dans leurs relations avec eux. Cet indice documenterait le caractère dynamique des pressions externes — diplomatiques ou autres — auxquelles les États neutres sont régulièrement confrontés, ainsi que leurs propres réponses stratégiques, en tant que contribution tangible à la paix.

Actualiser le cadre de la neutralité de La Haye.

Lancer une revue académique et politique, initialement avec des spécialistes du droit et des relations internationales, afin de moderniser les dispositions relatives à la neutralité des Conventions de La Haye et des instruments connexes. Ce travail préparatoire ouvrirait la voie à une future Conférence de révision de La Haye mandatée par l’ONU et à l’adoption d’un « Protocole de neutralité de La Haye II ».

Ces réflexions faisaient également écho à la contribution académique antérieure du Dr Trigona à l’Université de Kyoto, où il a présenté une communication historique intitulée « Codifying Malta’s Neutrality » lors de la conférence “Reimagining Neutrality & its Research.”

Dans ce contexte, il a plus particulièrement recommandé de ramener le processus de mise à jour des Conventions de La Haye à Genève — en reliant institutionnellement ces efforts au Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement et à la Conférence du désarmement — afin de revenir aux racines historiques du cadre de La Haye avec un engagement renouvelé en faveur de la paix. La réunion s’est conclue par une évaluation partagée selon laquelle l’année 2026 sera déterminante pour approfondir les travaux sur la neutralité.

.jpg)

Lors de la Conférence de Belgrade sur la sécurité, la table ronde « Enseignements de la neutralité suisse : instaurer la confiance et favoriser le dialogue dans les Balkans occidentaux » a exploré comment l’expérience suisse en matière de neutralité peut éclairer les efforts de consolidation de la paix et de réconciliation dans la région.

La longue tradition de neutralité de la Suisse a façonné son rôle mondial en matière de diplomatie, de médiation et de consolidation de la paix. Cette table ronde a examiné comment les principes fondamentaux de la neutralité suisse – crédibilité, discrétion et inclusivité – peuvent soutenir les efforts de réconciliation et de renforcement des institutions dans les Balkans occidentaux. Les participants ont discuté de la manière dont la neutralité, en tant que valeur et pratique opérationnelle, peut contribuer à instaurer la confiance, faciliter le dialogue et renforcer la résilience des sociétés divisées.

La session a également examiné la capacité d’adaptation du modèle suisse aux réalités politiques et sociales actuelles de la région. Parmi les questions clés abordées : Qu’est-ce qui fait de la neutralité suisse un modèle de consolidation de la paix crédible et durable ? Comment ses principes peuvent-ils être appliqués à la dynamique des Balkans occidentaux ? Quels enseignements tirés de la médiation et des « bons offices » de la Suisse peuvent soutenir le dialogue régional ? Quelles sont les limites de la neutralité dans des contextes de forte polarisation, et comment les gérer ? Comment une facilitation neutre peut-elle contribuer à rétablir la confiance et à renforcer la résilience institutionnelle dans toute la région ?

Jean-Daniel Ruch, ancien ambassadeur de Suisse en Serbie, a évoqué le modèle suisse de neutralité et ses fondements. Il a souligné que la neutralité ne se confond pas avec le non-alignement, mais résulte plutôt de circonstances historiques spécifiques auxquelles sont confrontés les pays situés entre les grandes puissances. Il a insisté sur l’importance de la reconnaissance de la neutralité par les autres et a rappelé que la Suisse avait eu la chance de voir la sienne reconnue il y a plus de 200 ans.

Tout au long de la discussion, M. Ruch a exploré comment la Serbie pourrait potentiellement intégrer des éléments du modèle suisse. Il a cité les manifestations étudiantes comme exemple de diplomatie directe en action. Il a également noté que la position de la Serbie, située entre quatre grandes puissances, pouvait constituer un atout stratégique, mais que cela exigeait de la flexibilité et un investissement conséquent. Une remarque qui a particulièrement retenu l’attention a été sa suggestion de tenir la prochaine rencontre Trump-Poutine au Sava Centar.

Alexandra Matas, directrice du Département du dialogue sur la sécurité internationale au Centre de politique de sécurité de Genève, a souligné que le monde polarisé d'aujourd'hui a un besoin urgent de médiateurs. Elle a insisté sur le fait que la neutralité n'est pas synonyme de passivité ; au contraire, une neutralité réussie exige un engagement proactif. Les pays neutres jouent un rôle de facilitateurs, maintiennent des communications informelles et font tout le nécessaire pour préserver le dialogue. Répondant aux questions du public, elle a mis en lumière la distinction entre médiation, négociation et facilitation du dialogue. Elle a également suscité le débat en suggérant que la Serbie pourrait potentiellement poursuivre simultanément la neutralité et l'adhésion à l'UE.

Nicolas Ramseier, président et cofondateur du Centre pour la neutralité de Genève, a abordé les conditions préalables à une neutralité réussie. Il a souligné l'importance de la stabilité intérieure, d'une solide réputation et d'une crédibilité historique. M. Ramseier a suggéré que la Serbie aurait davantage intérêt à être partenaire de l'UE plutôt que membre à part entière, décrivant cette approche comme une stratégie de diversification. Il a envisagé la Serbie comme une puissance diplomatique potentielle, dotée des outils nécessaires pour y parvenir si le gouvernement choisit cette voie. Concernant les dimensions éthiques de la neutralité, il a insisté sur la nécessité de critères cohérents et de privilégier les actions bénéfiques à l'ensemble de la communauté internationale.

La modératrice, Lejla Mazić, a conclu la session en soulignant que la neutralité est une nécessité sociale. Elle a affirmé qu'avec des ressources suffisantes, une réputation solide, une indépendance affirmée, une volonté politique forte et un soutien fondé sur les faits et l'histoire, la neutralité pourrait devenir une réalité viable dans les Balkans. https://belgradesecurityconference.org/swiss-neutrality-and-peacebuilding-in-the-balkans-lessons-for-regional-dialogue/

La diplomatie multi-vectorielle du Kazakhstan est ancrée dans son histoire, sa géographie et sa géopolitique. Enclavé, bordé par la Russie et la Chine, et bénéficiant d'une proximité stratégique avec l'UE, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, le pays entretient des relations équilibrées avec l'Est et l'Ouest, se développant dynamiquement et jouant un rôle crucial dans la stabilité régionale. Les réformes démocratiques et la diplomatie parlementaire sont des instruments efficaces que le gouvernement kazakh met activement en œuvre à cet égard.

En marge de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 30 septembre, à Strasbourg, un événement intitulé « La voie du Kazakhstan vers la prospérité : réformes démocratiques et unité grâce à la diplomatie parlementaire » a suscité un vif intérêt auprès de diplomates, de parlementaires et d'experts de groupes de réflexion. Les discussions ont mis en lumière les progrès du Kazakhstan en matière de réformes démocratiques, sa diplomatie multilatérale et son rôle unique de lien entre l'Asie et l'Europe.

S'exprimant lors de l'événement, Maulen Ashimbayev, président du Sénat de la République du Kazakhstan, a souligné l'engagement du pays à renforcer les institutions démocratiques et à élargir la coopération avec l'Europe : « L'Union européenne demeure le principal partenaire commercial et investisseur du Kazakhstan, représentant environ la moitié des investissements étrangers directs dans notre pays. Le Kazakhstan, quant à lui, figure parmi les trois premiers fournisseurs de pétrole du marché européen, plus de 70 % de ses exportations pétrolières étant destinées à l'Europe.»

M. Ashimbayev a souligné les réformes clés mises en œuvre dans le cadre du programme « Kazakhstan juste » du président Kassym-Jomart Tokaïev, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels à sept ans, un système de partis élargi et compétitif, et l'abaissement des seuils d'enregistrement des partis. Il a mis en avant les réformes en matière de droits humains, notamment l'abolition de la peine de mort, et les efforts du Kazakhstan pour favoriser le dialogue interculturel par l'intermédiaire du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles.

La position stratégique du Kazakhstan – à la frontière avec la Russie et la Chine, tout en maintenant des liens étroits avec l'UE, les États-Unis et ses partenaires du Moyen-Orient et d'Asie du Sud – conforte sa neutralité pragmatique. Le pays joue un rôle essentiel dans l'initiative « la Ceinture et la Route » grâce au « Corridor du Milieu », un axe de transport multimodal reliant la Chine à l'Europe tout en contournant les zones d'instabilité.

Les intervenants ont souligné l'approche équilibrée du Kazakhstan en matière de politique étrangère. Sa politique pragmatique et neutre positionne le Kazakhstan comme un lien essentiel entre l'Asie et l'Europe en matière de commerce, de sécurité et de diplomatie. Invitée à participer à l'événement, Katy Cojuhari, responsable du département de coopération internationale du Centre de neutralité de Genève, a souligné la synergie entre la diplomatie parlementaire du Kazakhstan et sa politique étrangère multidimensionnelle : « Le dialogue parlementaire permet aux pays d'établir une confiance mutuelle et d'échanger des expériences. Parallèlement, l'approche multilatérale d'Astana assure l'équilibre des intérêts et crée les conditions d'un dialogue ouvert entre les différents centres d'influence. Le Kazakhstan continue d'offrir des plateformes de dialogue et prend des initiatives en matière de consolidation de la paix et d'intégration régionale, ce qui renforce la stabilité en Eurasie et au-delà. »

https://www.vision-gt.eu/news/kazakhstan-as-a-key-connector-between-asia-and-europe/

.jpg)